| 研究テーマ | 準安定・多孔質ナノ・界面イオニクスの開拓 |

| 研究分野 | 材料化学, 電気化学, 無機化学 |

| キーワード | 次世代蓄電池, 多孔質ナノ材料, 準安定材料 |

研究紹介

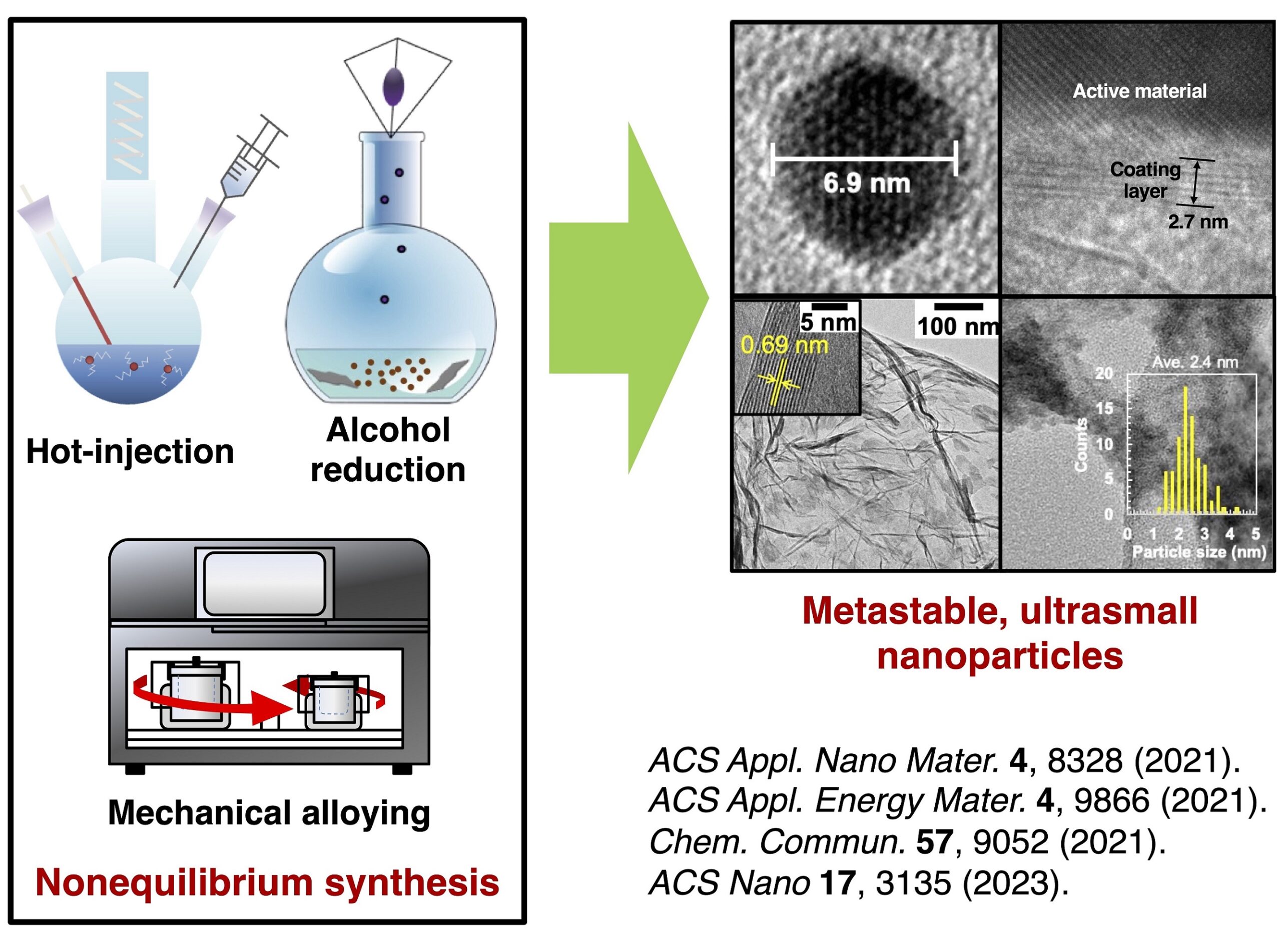

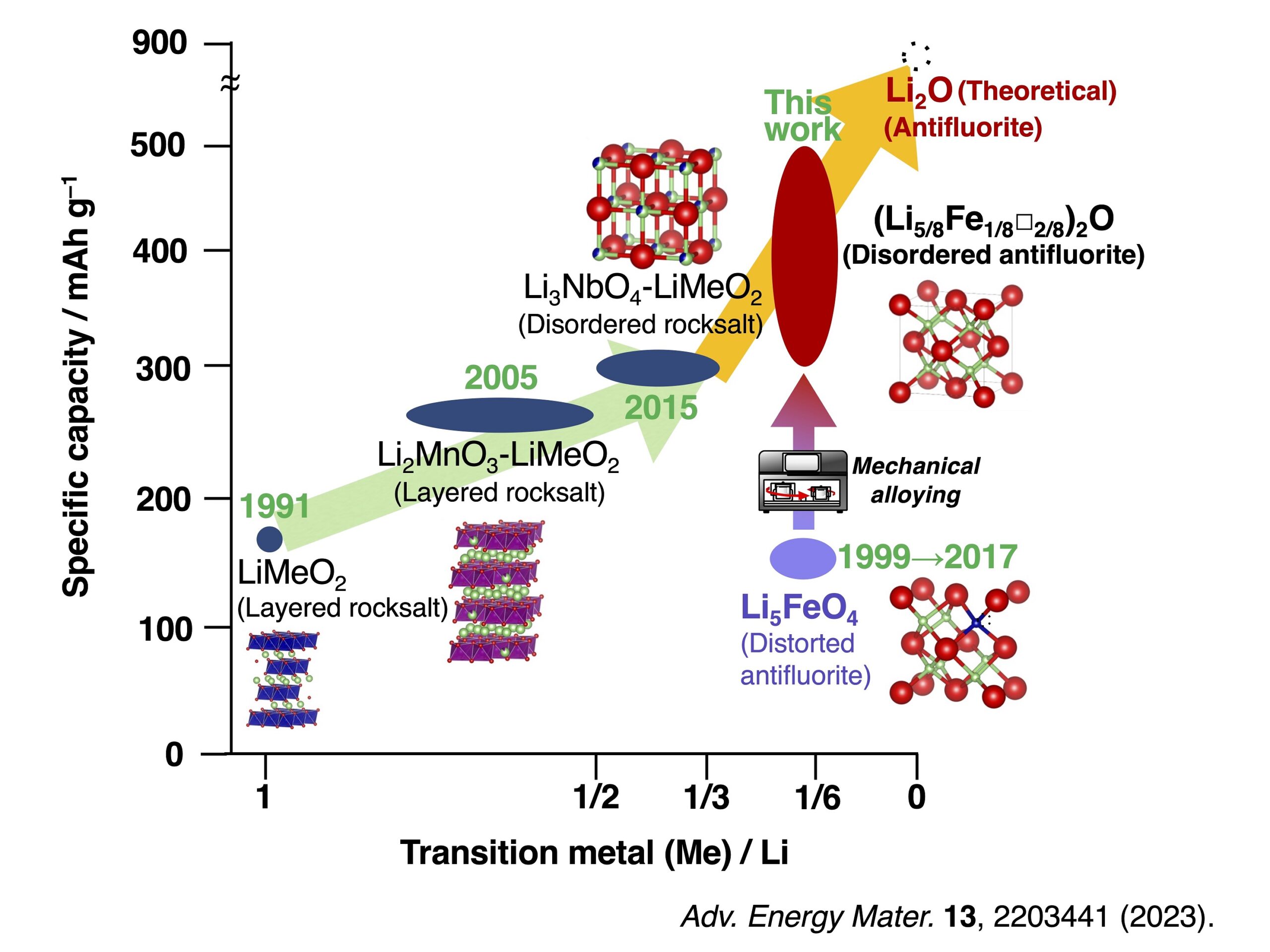

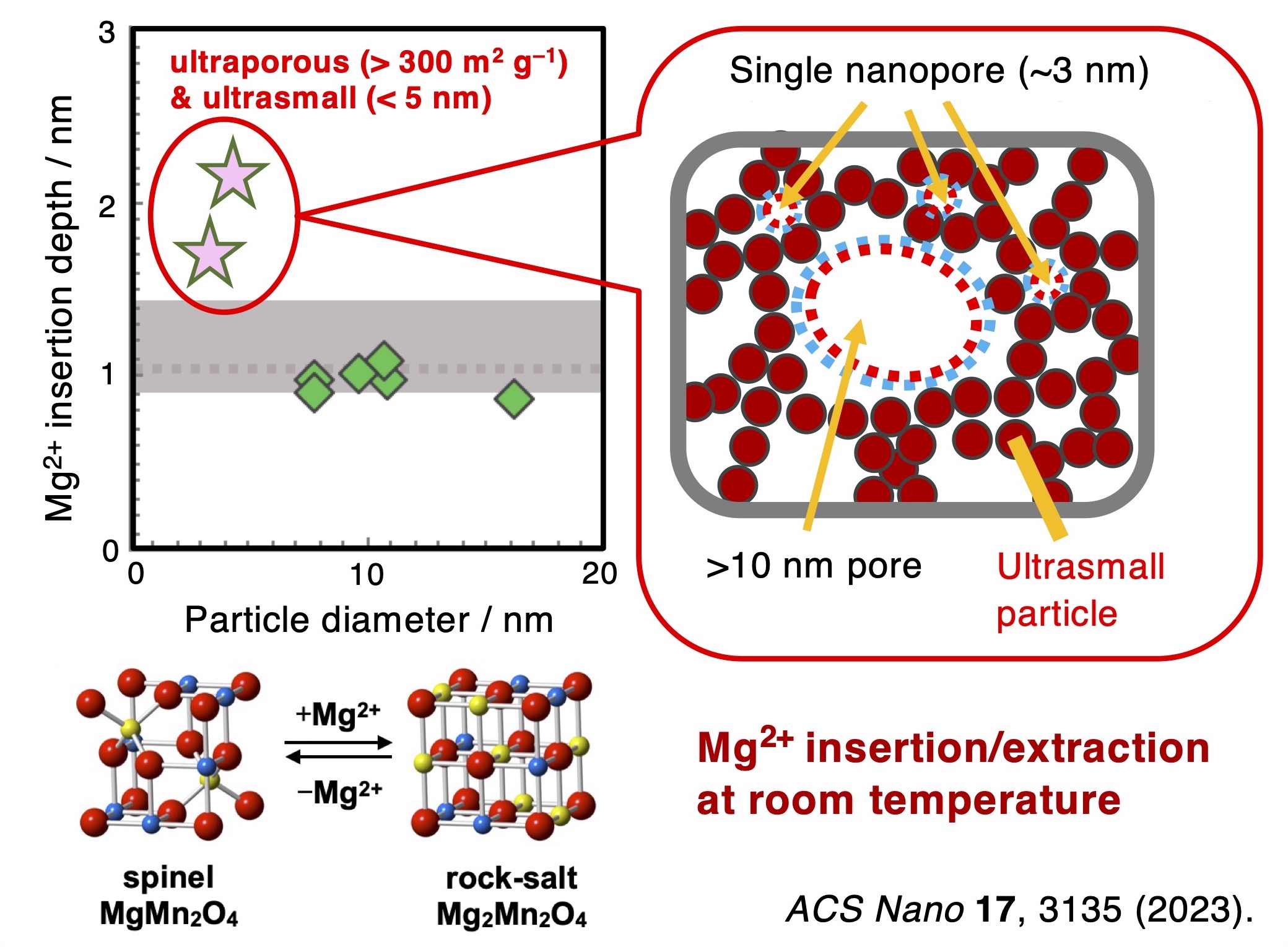

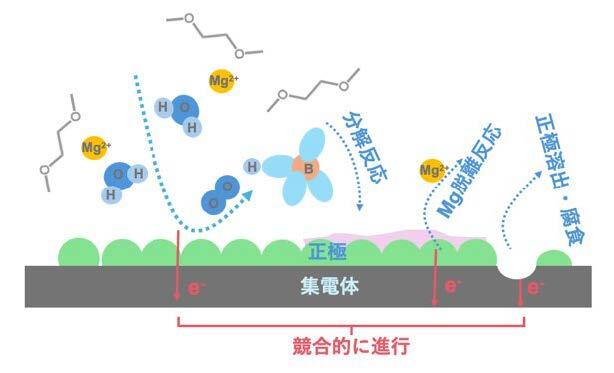

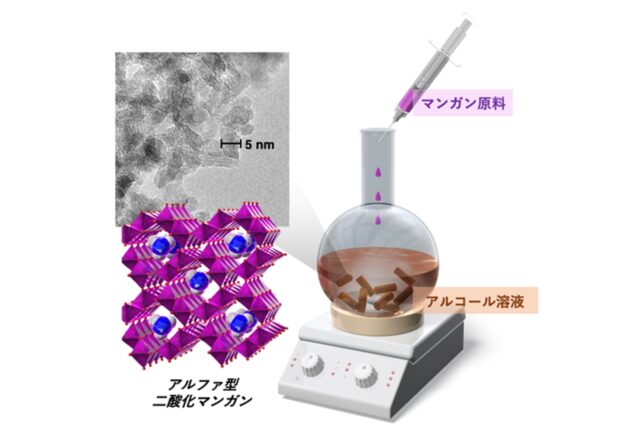

高いエネルギー密度を有するリチウムイオン電池(LIB)はスマートフォンやノートパソコンに代表される携帯型電子機器向けの小型用途だけでなく、電気自動車用や定置用などの大型用途としての需要も高まっています。今後益々の需要増に伴いレアメタルフリー化、更なる高エネルギー化、高い安全性を有する次世代蓄電池の開発が求められていますが、研究開発が進められている材料はそのほとんどが現行LIBのものと比べ電子・イオン(キャリア)伝導性に乏しく、蓄電技術の革新の為には既存の材料設計指針では得られない新奇な材料とその革新的合成プロセスの開拓が必要です。我々のグループでは、メカニカルアロイングやアルコール還元法などの低温非平衡プロセスを高度に制御し、高容量LIB、高電圧全固体電池、マグネシウム金属電池など次世代、次々世代蓄電池材料を十二分に利用するための材料化学を探求しています。具体的には、準安定化による固体内キャリア輸送の高速化や新たなレドックス機構の発現、多孔質ナノ粒子化による電極全体のキャリア輸送の高速化、人工的な界面設計による高負荷条件でのキャリア移動制御などに取り組んでいます。

代表的な研究業績

R. Zhu, T. Yabu, C. Yang, H. Yang, A. Nasu, T. Mandai, M. Matsui, H. Kobayashi*

Adv. Energy Mater. 15, 2502050 (2025)

プレスリリース:マグネシウム電池の劣化挙動を解明

R. Iimura, S. Kawasaki, T. Yabu, S. Tachibana, K. Yamaguchi, T. Mandai, K. Kisu, N. Kitamura, Z. Zhao‐Karger, S. Orimo, Y. Idemoto, M. Matsui, M. Fichtner, I. Honma, T. Ichitsubo, H. Kobayashi*

Small 21, 2411493 (2025)

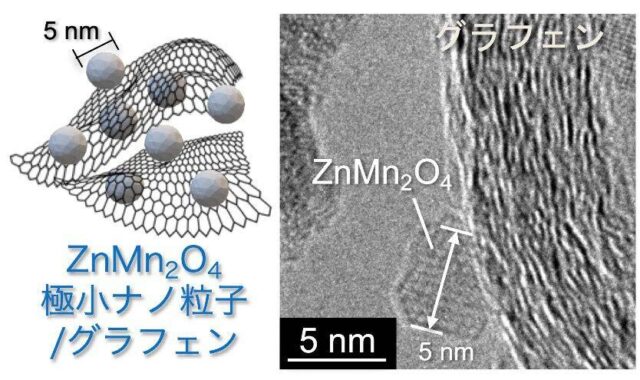

プレスリリース:合成技術の「新旧融合」二酸化マンガンを極小ナノ粒子に~極小ナノ領域のユニークな粒子形態によって次世代蓄電池や触媒が高性能に~

Y. Katsuyama, C. Ooka, R. Zhu, R. Iimura, M. Matsui, R. B. Kaner, I. Honma, H. Kobayashi*

Adv. Funct. Mater. 34, 2405551 (2024)

プレスリリース:リチウムイオン電池に置き換わる水系電池~次世代亜鉛イオン電池をナノテクノロジーで高エネルギー化~

H. Kobayashi,* Y. Fukumi, H. Watanabe, R. Iimura, N. Nishimura, T. Mandai, Y. Tominaga, M. Nakayama, T. Ichitsubo, I. Honma, H. Imai*

ACS Nano 17, 3135-3142 (2023)

プレスリリース:室温でマグネシウム蓄電池から大量のエネルギーを取り出せる正極材料を開発─リチウムイオン電池を置き換える安価で高性能の蓄電池実現に向け大きな一歩─

H. Kobayashi,* Y. Nakamura, M. Nakayama, S. Kodaki, R. Matsuo, I. Honma

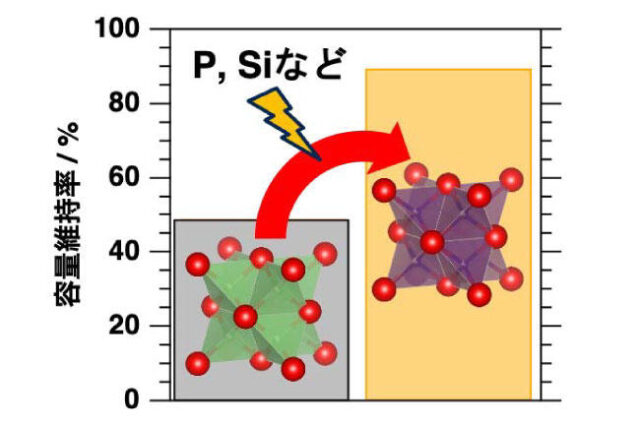

Adv. Energy Mater. 13, 2203441 (2023)

プレスリリース:安価な鉄系正極材料の容量を2倍に リチウムイオン電池の低コスト化と高エネルギー密度化に期待

関連産業分野

| 学位 | 博士(工学) |

| 自己紹介 | 分福茶釜のタヌキで知られる群馬県館林市出身です。キツネを追って北上し続けこの地に辿り着きました。学部では触媒、修士では磁性体、博士以降では電池と様々な材料研究に携わってきました。幅広いバックグラウンドを活かして、新しい材料を開拓します。趣味は料理と紅茶です。 |

| 学歴・職歴 | 2012年 東京大学工学部応用化学科 卒業 2014年 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 修士課程修了 2017年 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 博士後期課程修了 2017年 東北大学多元物質科学研究所 助教 2022年 東北大学多元物質科学研究所 講師 2023年- 現職 |

| 所属学会 | 電気化学会, 日本セラミックス協会, 日本固体イオニクス学会, 日本化学会 |

| プロジェクト | JST 革新的GX技術創出事業 (GteX) JST さきがけ [材料の創製・循環] |

| 居室 | 理学部6号館 6-4-02号室 |